Questo nuovo spazio è stato pensato per ospitare le vostre opinioni in direzione ostinata e contraria. Riflessioni in contrappunto, scritte da chi ha voluto contribuire alla discussione. Le polemiche che ci piacciono, insomma, soprattutto quando dissonanti dalla nostra. Fatevi avanti.

I TEMI CALDI

WWOOFING O ALTRO WWOOFING QUESTO È IL DIBATTITO…

La riflessione condivisa in questo blog Un’altro WWOOFing è possibile? si arricchisce di nuovi spunti e punti di vista grazie a Dario Cortese, WWOFer, host e contadino, prima voce che ha voluto contribuire a spezzare la monotonia inevitabile di un assolo.

Ecco le sue parole:

C’è una discussione ricorrente nel nostro settore secondo cui le aziende agricole che si affidano ai WWOOFer o ai volontari sarebbero insostenibili e minerebbero la credibilità dell’agricoltura rigenerativa professionale. Secondo questa logica, se un’azienda non può permettersi di pagare stipendi pieni per ogni ora di lavoro, è un modello di business fallimentare che non dovrebbe esistere.

Trovo questa critica, prima ancora che infondata, ironica – perché ignora il fatto che l’agricoltura industriale sia sostenuta da massicci sussidi statali (PAC) e da prezzi calmierati dei carburanti – sostegni invisibili che permettono alle grandi aziende di abbassare i costi nonostante le loro inefficienze ecologiche. Per le piccole fattorie che operano fuori da questa bolla di sussidi, l’energia dei volontari può essere vista come un utile contrappeso. Stiamo scambiando energia non rinnovabile con lavoro, e macchinari con mani umane. In un mercato che penalizza pesantemente l’agricoltura manuale, il modello del volontariato è spesso uno dei modi più efficaci per velocizzare la rigenerazione del paesaggio ecologico e sociale.

Un’altra accusa è quella che il volontariato tolga lavoro a veri operai agricoli. Ma questo si basa sul falso presupposto che un volontario e un dipendente siano unità intercambiabili. Non lo sono. Un WWOOFer non è un lavoratore sostitutivo; è uno studente e un membro temporaneo della comunità. Ciò che viene scambiato non è solo lavoro per denaro, ma assistenza in cambio di formazione, vitto e alloggio.

Se il volontariato non fosse un’opzione, non sostituiremmo il WWOOFer con un dipendente pagato; semplicemente smetteremmo di ospitare e lavoreremmo di più noi, o ridimensioneremmo la nostra azienda. Il risultato non sarebbe un aumento di posti di lavoro, ma meno accesso alla terra e alla conoscenza.

Non so voi, ma noi stiamo cercando di coltivare un’“ecologia della libertà”, dove le relazioni sono definite dal mutuo appoggio piuttosto che solo da un contratto.

Alcuni sostengono che, poiché solo i privilegiati possono permettersi di lavorare gratis, questo sia semplicemente “turismo rurale” per figli di papà. Ma questo argomento difende inavvertitamente proprio la logica capitalista che vorrebbe criticare: presuppone implicitamente che il denaro sia l’unico mediatore legittimo di valore.

Scambiando esperienza, cibo e alloggio in cambio di manodopera, permettiamo a una persona di vivere senza vendere il proprio tempo al miglior offerente. Questo non sostituisce il lavoro stipendiato; al contrario, è un gesto di rifiuto della schiavitù salariale. Il piccolo agricoltore non deve per forza essere un datore di lavoro che gestisce dipendenti.

Nel mio caso, io credo nel mutuo aiuto, non nella ratifica statale – di nulla, men che meno delle collaborazioni tra persone adulte. Accogliendo volontari, non stiamo sfruttando nessuno, ma stiamo condividendo i “mezzi di produzione” – terra e competenze. Non è turismo; è un tentativo di radicale ridistribuzione delle competenze. Alla fine di un tirocinio, il WWOOFer si porta a casa tanto quanto quanto ha dato – se non di più!

Chiamarlo sfruttamento, o nuova schiavitù, come alcuni fanno, è paradossale. Formare un volontario comporta un investimento immenso, di tempo e cura. Io personalmente sono immensamente orgoglioso delle ore che passo a spiegare, correggere, condividere. È per questo che a Ortoforesta accogliamo soltanto tirocinanti a lungo termine. Investiamo generosamente nelle prime settimane affinché ogni persona possa sentirsi parte integrante del progetto. Una volta in grado di svolgere una mansione, alcuni diventano dei veri e propri colleghi.

Questo crea uno strato di resilienza difficile da misurare in denaro. Un’impollinazione incrociata di competenze in cui ingegneri, artigiani, artisti, filosofi – tutti contribuiscono. Si instaura una relazione simbiotica: loro ottengono accesso alla terra e alla conoscenza, e la fattoria cresce in intelligenza, adattabilità e resilienza.

Vale anche la pena ricordare che questi scambi sono totalmente legali. Realtà come il WWOOF sono associazioni riconosciute che facilitano lo scambio formativo, non il lavoro subordinato. Esistono per colmare il divario tra vita urbana e realtà rurale. Equiparare un tirocinio strutturato allo sfruttamento significa fraintendere la distinzione fondamentale tra un dipendente e un apprendista.

Questa distinzione è vitale, perché – non so voi – ma il mondo nel quale vorrei lavorare è fatto di sforzi comunitari su piccola scala, che coinvolgono meno spostamenti di denaro e più scambio di risorse e competenze. In quanto orticoltore, vendere prodotti è quasi marginale rispetto alla missione di rigenerare il ruolo del cibo nelle nostre interazioni ecosistemiche. Se perdo un cliente perché decide di andare a coltivarsi il cibo da solo, ho avuto successo. Allo stesso modo, se perdo un apprendista perché va a fondare la sua fattoria, gioisco. Non tornerà a comprare un prodotto o a lavorare, ma per scambiare consigli, piante ed esperienza.

Dario Cortese

La nostra doverosa risposta:

There is a recurring argument in our field….

(Scritti di un Pezzo della Discussione Ricorrente)

Non è piacevole sentirsi attaccati ingiustamente quando si è certi, a ragione, di essere sempre stati animati da ottime intenzioni, di aver raggiunto obiettivi importanti e di poter difendere ciò che si è costruito.

È necessario però ammettere che la nostra esperienza, per quanto vasta e stratificata negli anni, non può rappresentare la perfetta sintesi di un fenomeno e, quindi, non può avere valore universale. Una pratica perfetta nel proprio vissuto particolare può essere comunque esposta in un altro contesto a contraddizioni, abusi, forzature e, perché no, rivelare incoerenze a cui non si era pensato prima. Forme asimmetriche di scambio, più o meno oneste a seconda delle condizioni, hanno sempre accompagnato le economie contadine. È ovvio che le critiche prendano in considerazione gli esempi peggiori, non i migliori, dei quali non si è mai negata l’esistenza. Per chiarire quello che forse non è stato chiaro fino ad ora: il problema non è il volontariato prestato in aziende virtuose che ne fanno moltiplicatore di energie a beneficio della comunità. Figuriamoci, è sempre stato quello il suo scopo.

Ma entriamo nel merito.

Partiamo dall’agricoltura industriale e a come il gioco sia drogato per garantirle ogni vantaggio. Sussidiare gli agenti parassiti è ciò che stabilizza il sistema, siamo in pieno accordo. Avere aspirazioni diverse dalle loro è la condizione minima per aver anche solo intavolato questa discussione e non è certo oggetto di discordia.

Il volontario non può però essere il correttivo strutturale di un sistema iniquo. Non gli si devono attribuire necessariamente vocazioni da martire. Non è uno strumento, un arma o biocarburante dalla combustione senza scarti. È parte in causa tanto quanto l’ ecosistema da rigenerare o il proprietario d’azienda che cerca di coltivare il cambiamento. Considerarlo un contrappeso per riequilibrare le disparità di un sistema che favorisce modelli intensivi e basati sul profitto rischia involontariamente di inchiodarci al solito paradigma, di trascinarci nella stessa dinamica che lega la sopravvivenza alla ricerca di un vantaggio competitivo a discapito di altri e all’accumulo di capitale sotto qualunque forma, piuttosto che favorire un’alternativa equa e davvero accessibile a tutti gli interessati. (La competizione non è la legge della natura ma un artificio imposto da un sistema storico)

Da quando il green si è affermato come brand di tendenza sul mercato, siamo ancora più esposti al rischio di venire cannibalizzati e lo vediamo nel quotidiano. La rigenerazione viene sistematicamente usata come strategia di marketing per vendere più del vicino, le pratiche agricole sono brandite come armi in un duello perenne, la stessa conoscenza, frutto di stratificazione storica e pratiche condivise, viene da alcuni considerata una proprietà individuale da convertire in vantaggio e non un prodotto collettivo da condividere. Allo stesso modo il WWOOFing può diventare una zona grigia da sfruttare per diminuire le spese fisse o per rendere sostenibili lavorazioni dall’altissimo valore aggiunto che richiedono molta manodopera.

Certo, il WWOOFing rappresenta per l’aspirante un’alternativa alla schiavitù da lavoro dipendente. Vuole essere una forma diversa di scambio, conoscenza per lavoro.

Se però copre solo alcuni periodi di tempo, in maniera stagionale, discontinua e intermittente, è più un’ evasione temporanea che un cambiamento strutturale e, forse, non così accessibile a tutti.

Non potendo assicurare continuità materiale né, e lo dico con rammarico, essendo bastevole a garantire una vita dignitosa (telefono, abiti da lavoro, mobilità, presidi sanitari non sono vezzi), ad ora è un esperimento che forse sarà rivoluzione quando capace di garantire materialmente parità di accesso. Altrimenti la condizione primaria per poter tentare quest’esperienza sarà sempre aver già soddisfatte le proprie incombenze dove non si è abbastanza al riparo dai ricatti del sistema.

Se un modello è sostenibile solo per chi può permettersi discontinuità, assenza di reddito o sia pronto ad affrontare qualunque privazione, non si stanno affatto superando le cause immanenti di diseguaglianza, si danno solo più opzioni a chi gode già di posizioni forti.

Ma, si replica, il WWOOFing non vuole sostituire il lavoro salariato, ha piuttosto un valore formativo, più o meno importante a seconda di come viene declinato. Come ogni processo formativo ha un termine, perché una volta acquisite le competenze ogni allievo deve spiccare il volo. È arricchimento, apre la mente e ti permette di moltiplicare le possibilità. Ma che differenza c’è allora con il meccanico, il fabbro, la sarta o chi altro che ha sempre tenuto un garzone a bottega? Il rischio di diventare simile all’apprendistato mal pagato o pagato per nulla, al tirocinio obbligatorio giustificato dal tramandarsi del sapere dove la conoscenza viene usata come capitale surrettizio, merce di scambio scarsamente accessibile, è reale? È questa la nostra rivoluzione? Queste pratiche si sono sempre prestate a speculazioni e abusi ai danni dei più esposti, rifiutare la possibilità che questo sia avvenuto e avvenga all’interno di un fenomeno così vasto sarebbe da ingenui.

La domanda che mi pongo è non se funzioni, ma per chi e a quale costo. Può essere riformabile per essere più inclusivo e per evitare che la formazione continua sia solo una scusa per esternalizzare il rischio d’impresa da parte degli inevitabili speculatori?

il sapere può essere oggetto di uno scambio con il lavoro solo se si tengono in considerazione le disparità che lasciano alcuni esposti al ricatto, al bisogno, all’obbligo di scelta e si cerca di superarle. Per questo per me è necessario che l’alternativa sia concreta e, soprattutto, sia davvero una possibilità per chi ne vuole fare parte, non un’avventura, una parentesi, un’esperienza instagrammabile tra un lavoro interinale e uno stage gratuito.

Per sintetizzare, l’ eccezione sollevata è ancora la stessa: quali sono le condizioni di accesso? Siamo sicuri che non ci sia spazio per forme di sfruttamento, che non si faccia un uso predatorio di un nobile strumento?

Raccolgo la tua accusa di incoerenza sul riconoscere il denaro come unico mediatore legittimo di valore e provo a spiegarmi certamente in modo più chiaro.

Se il prodotto viene reimmesso nel circuito del mercato, e quindi gli viene attribuito un valore di scambio, c’è estrazione di valore e, quindi, un profitto. Se il surplus non è collettivo, il denaro smette di essere l’unico mediatore di valore solo per gli altri: metodologie alternative se sono esborsi, denaro contante per gli incassi. Qua si può generare l’asimmetria strutturale che, dal mio punto di vista, va riconosciuta.

Il mutuo appoggio non è selettivo, unidirezionale o asimmetrico, prevede la condivisione dei rischi e benefici, altrimenti si può chiamare carità o esternalizzazione del rischio, a seconda dei rapporti di potere. Per essere chiari, il mutuo appoggio non smette di essere tale perché situato o limitato ad una comunità, ma perché è sostenibile solo per chi non è esposto al bisogno e prevede vantaggi diseguali tra le parti. La reciprocità è formale, per me deve essere anche materiale. Non è tifare per il lavoro salariato ma piuttosto ribadire che anche l’emancipazione, come i diritti e la dignità, ha il cartellino e, no, molti non se la possono permettere a questo prezzo. Implicitamente lo ammettiamo tutti: si devono fare dei compromessi, perché una cosa è la teoria modellata su un mondo ideale, altra cosa è la realtà. E allora, forse, è giusto tener presente anche le condizioni materiali dei volontari, perchè la vera libertà esiste solo se c’è emancipazione dalla necessità. Si possono prevedere forme di condivisione non solo dei mezzi di produzione, ma anche del prodotto. Altrimenti la scelta resta solo alla portata di chi ha capienza o chi ne accetta le inevitabili conseguenze.

Non essendoci ancora una vera alternativa alla portata di tutti, potersi liberare dalla necessità di un salario resta un privilegio, e questo va tenuto ben presente. In una società dove i diritti sono sempre più a pagamento le occasioni sono distribuite per censo, il cambiamento deve avere necessariamente vocazione universalista e tenere presente la realtà contingente.

Le rivoluzioni, di solito, si fanno per chi ha pochi mezzi o non ne ha alcuno, non per chi è abbastanza ostinato o fortunato da trovare comunque il modo di raggiungere i propri obiettivi.

Sul modello di business non mi mi trovi preparato. La sostenibilità economica per me è solo la premessa necessaria per continuare a cercare la mia strada. Io ho preferito dimensionare la mia azienda e le mie aspirazioni su un modello che non dipenda troppo dagli altri, ma la misantropia non è sempre positiva ed ognuno persegue i propri obiettivi come preferisce.

Non è mai stato un auspicio di demolizione, ma solo la volontà di porre l’attenzione sulle asimmetrie materiali e i rischi sistemici di abuso.

È un invito a non ritenersi soddisfatti del primo morso, a non farsi bastare una resilienza individuale, piuttosto puntando ad un’emancipazione che sia davvero a portata di tutti.

In sintesi la libertà o è per tutti o si chiama buona sorte. Ti capita non la puoi scegliere.

Ringraziamo Daniela Di Staso per il prossimo contributo.

WWOOFing: strumento di risonanza ma non di risoluzione

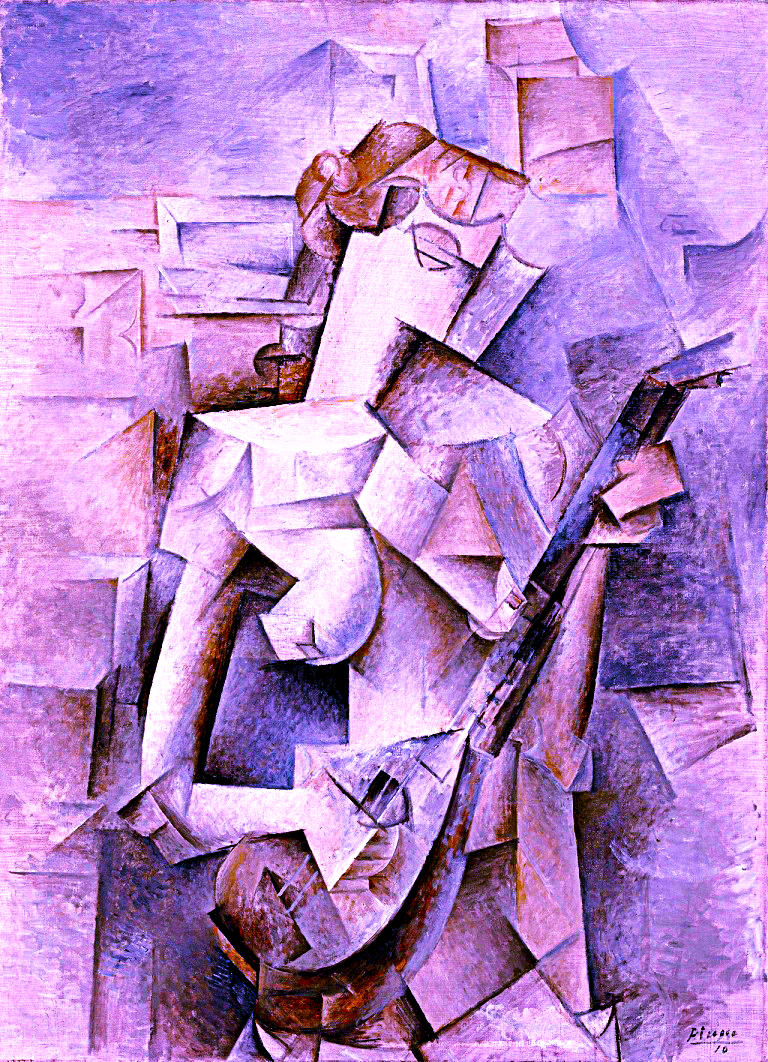

Non voglio smontare ma spostare alcuni pesi visivi all’interno del quadro che stiamo osservando, rispondendo nello specifico a quanto scritto da Malaspina.

Ho l’impressione che si stiano giudicando alcuni effetti, e non le loro cause, impostando il discorso su obiettivi di cambiamento strutturale che il WWOOFing non si è mai proposto di attuare, proprio per sua natura: è una forma di volontariato nata da un contesto che causa la necessità di forme di volontariato.

Infatti, se lo scopo dichiarato è di creare opportunità di apprendimento per costruire una rete di persone con valori simili, è pure vero che chi ospita usufruisce di un aiuto a breve o medio termine su base gratuita (anche se, a dirla tutta, l’host garantisce vitto e alloggio, quindi una condivisione materiale c’è e ne va tenuto conto). Non dimentichiamo neppure che molti volontari sono alle prime armi su tutto, e che spesso vanno via ancora prima di aver effettivamente imparato qualcosa. Il che non sempre costituisce un vantaggio effettivo per l’host.

Per questo non comprendo la provocazione sul “rischio di diventare simile all’apprendistato mal pagato o pagato per nulla”: un volontario non è e non sarà mai uno stagista, né un lavoratore. Se lo diventa, allora c’è qualcosa che non va nell’host.

Dovremmo chiederci, piuttosto, qual è la sottile linea che separa uno stagista da un volontario: il volontario è lì per un principio di gratuità, nella forma prescritta da “contratto”, solitamente informale o associativo.

Le associazioni o i movimenti informali – ho fatto parte di entrambe le forme di organizzazione – ti dicono esattamente il limite oltre il quale si scavallano la volontà del volontario o le regole imposte dall’organizzazione per tutelarlo. Se ti si chiede di più, o non ci sono i presupposti prestabiliti, puoi semplicemente andare via o lamentartene. Anzi, dovresti farlo.

Ho fatto la volontaria per diverso tempo per i poveri dell’America Latina (non ricevevo nulla in cambio) e ho fatto anche la WWOOFer (in questo caso ricevevo un letto – se mi andava bene – e cibo, ma poteva capitare fossero i volontari a cucinare… Se diventa la norma, non bisognerebbe accettare!).

Entrambe le esperienze sono forme di assistenzialismo volontario. Nel momento stesso in cui sollevi dubbi sulla effettiva capacità di risolvere un problema sociale, politico, o culturale, non metti in crisi il movimento, stai proponendo qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che guardi alle cause.

Non è che la tua critica non possa generare della utile consapevolezza, o dubbi sul WWOOFing come strumento trasformativo. Ma una volta cosciente del senso che l’assistenzialismo volontario ha per il meccanismo che vuoi cambiare, semplicemente il WWOOFing non sarà sufficiente a risolvere i problemi di cui ti sei reso conto.

Quindi non sto dicendo che sia uno strumento rotto. Sto dicendo che è un ottimo strumento di risonanza ma non di risoluzione.

Il WWOOFing:

- non risolve il problema dell’accesso alla terra.

- non crea comunità permanenti sul territorio nella maggior parte dei casi.

- non riesce a generare delle forme di legge consuetudinaria per la gestione dei territori tra contadini, comunità locali, o qualsiasi altro fruitore delle risorse.

Il Wwoofing non è nato per risolvere questi problemi, e senza risolverli sarà forse difficile raggiungere obbiettivi di sovranità alimentare o di liberazione da forme di mercato che non ci piacciono. O almeno, questa è la mia tesi.

Con ciò, mi chiedo a questo punto se abbiamo bisogno di qualcosa in più. Per me assolutamente sì.

Abbiamo bisogno di criticare il WWOOFing per creare qualcosa di nuovo? Nella forma in cui ci aiuta a comprendere quali stumenti non abbiamo ancora, sicuramente sì.

Ma ancora prima, siamo già d’accordo su quali obiettivi abbiamo sul breve e sul lungo periodo, se le definizioni di questi obiettivi ci accomunano, quali le strategie da valutare?

È anche importante esaminare i contesti storici, perché il WWOOFing non nasce certo oggi. Inizialmente strumento divulgativo per l’organic farming, l’agricoltura biodinamica, e poi per la permacultura, oggi accoglie anche molti agricoltori rigenerativi, e da pochi anni l’agroecologia. Dal 1971 (anno in cui WWOOF è nato) ad oggi, tra tutte queste pratiche, quali sono riuscite ad entrare nell’agenda politica? In che modo questa possibilità di apprendimento diventa strumento di un’agenda oggi?

Tu scrivi: “La rigenerazione viene sistematicamente usata come strategia di marketing per vendere più del vicino, le pratiche agricole sono brandite come armi in un duello perenne, la stessa conoscenza, frutto di stratificazione storica e pratiche condivise, viene da alcuni considerata una proprietà individuale da convertire in vantaggio e non un prodotto collettivo da condividere.”

In pochi sanno che queste sono le stesse critiche che vengono volte dal movimento agroecologico originario (zapatisti, movimento dei lavoratori senza terra, gruppi indigeni, La Via Campesina e altri) al movimento agroecologico europeo (per di più formato da piccoli agricoltori o imprenditori agricoli).

L’agroecologia, che è entrata solo da pochi anni nelle conversazioni politiche Europee, è passata attraverso un meccanismo cooptativo ben documentato: viene descritta come un movimento sociale, nato dalle tradizioni rurali e indigene latinoamericane, volto al miglioramento dei sistemi agroalimentari attraverso una serie di principi agronomici. Ma come mai non se ne descrive mai la strategia politica, alle origini profondamente anti-capitalista e anti-imperialista?

Senza saperlo, definizioni manipolate possono entrare nella testa dei volontari, lasciando solo la tecnica e qualche blando strumento di movimentazione sociale a fare il verso alle rivoluzioni. Ma non è colpa nostra: nei nostri territori non è rimasta neppure l’ombra di tradizioni ed economie locali da proteggere, e tanto organizzate da poterci sottrarre efficacemente alle regole del mercato o influenzarle. È tutto da ricostruire. Invece, raggiungere obiettivi come quelli che proponi, è molto più facile presso popolazioni socialmente coese, che ricordano ancora bene come funzionava la loro comunità, prima della Rivoluzione Verde.

La redistribuzione del sapere tradizionale, della terra, e del cibo è alla base del movimento agroecologico latinoamericano. Nuove conoscenze tecniche vengono condivise in modo orizzontale e se c’è necessità, per accrescere la libertà e la sovranità alimentare dei contadini, delle famiglie e delle comunità rurali o indigene. Nessuna pratica agricola prevale su quella del vicino o viene imposta da narrative green. Il surplus viene venduto sul mercato dei grandi centri abitati garantendo prezzi accessibili, e si tenta di ridurre il controllo dello stato su risorse e territori per ristabilire le antiche leggi consuetudinarie.

Una strategia tanto dettagliata non nasce dal nulla, ma da identità territoriali ancora solide. Forse potremo, una volta ricostituita una rete di comunità contadine talmente bene organizzate, mettere le basi per lo smantellamento di molti meccanismi dai quali forzatamente dipendiamo. A quel punto, il WWOOFing diventerebbe un ottimo strumento di risonanza per nuove istanze, radicandosi in cause nuove e modificandosi profondamente.

Daniela Di Staso

Grazie Daniela per un punto di vista così ricco. non potevamo deluderti lasciandolo cadere nel vuoto…

Per chi suona la campana?

Siamo lieti degli evidenti accordi, ma qua ci soffermeremo solo sui punti di frizione, altrimenti non ci divertiremmo.

Accogliamo l’invito a partire da qui ed ora, dalle condizioni materiali di partenza perché ci vincolano più di quanto siamo disposti ad ammettere.

A questo punto ci perdonerete una premessa.

Ogni indigeno cammina sulle spalle degli uomini che hanno abitato la stessa terra prima di lui. Se questo è vero noi dobbiamo essere chiari fin da subito, perché per diventare qualcosa di diverso dobbiamo sapere chi siamo stati e chi siamo.

Siamo stati il colono e siamo stati il servo. Lo siamo ancora o comunque seguiamo ancora le regole scritte per loro.

Siamo ancora il colono, talmente intriso di etnocentrismo e suprematismo da poter confondere impunemente il diritto con la propria volontà, la giustizia con la propria convenienza e la pace con la soddisfazione delle proprie pretese.

Siamo il servo ed infatti continuiamo a servire unicamente ad uno scopo. Lavorare per un salario, produrre per profitto.

Il servo e il colono sono due facce della stessa medaglia, due idioti utili al sistema per legittimarne le pretese predatorie. Applaudono l’abilità nell’arte del furto, che siano risorse altrui o la propria libertà poco cambia, ne giustificano gli intenti e ne ammirano l’efficienza.

Abbiamo interiorizzato talmente tanto bene il ruolo da considerare il lavoro non una semplice relazione economica ma un dovere etico, fondamento della nostra identità. Siamo disposti a ritenere la precarietà e la disoccupazione come colpe personali piuttosto che situazioni materiali contingenti, leve per mantenere basso il costo del lavoro e aumentare agilmente il surplus.

La precarizzazione costante del mondo del lavoro (e del mondo in generale), la diminuzione delle tutele, l’insipienza colposa nel gestire flussi migratori, la marginalizzazione di interi segmenti della popolazione, non sono incidenti della storia. Sono strumenti passivamente accettati dalla maggioranza che permettono di mantenere sacche di fragilità, “illegalità” e povertà dove il nuovo schiavista può andare a fare compere per estrarre lavoro sottocosto.

Più si è esposti più si è obbligati a scendere a patti con la propria dignità, e questa fino ad un certo punto potrebbe essere anche una questione personale. Ma se è una grande fetta della popolazione a vivere sotto scacco, si ottiene un mercato del lavoro che produce lavoratori poveri o senza potere contrattuale, perennemente ricattabili.

Per quanto ci sforziamo di cambiarlo, abitiamo questo mondo. E proprio perché ci sforziamo di cambiarlo non possiamo decontestualizzare il nostro agire.

Nelle condizioni attuali nessuno strumento, nemmeno il volontariato, può essere considerato neutro se può diventare un altro mezzo di pressione indiretta o offrire una soluzione tampone. Dovremmo evitare di normalizzare le contraddizioni e sopratutto dovremmo smettere di scaricare la responsabilità dei problemi dalla totalità della comunità al buona volontà del singolo.

Ribadiamo che usare come correttivo meccanismi con gli stessi limiti, seppur con propositi migliori, è prima di tutto eticamente problematico perché crea una deroga ad un principio che dovrebbe essere condiviso da chiunque si ponga nel solco della lotta anti-capitalista: nessuno è un mezzo per uno scopo.

In ogni caso ci sembra sbagliato rispondere con un esercito di volontari alla necessità di volontariato creata da un sistema in disequilibrio che punta ad estorcere lavoro a basso costo, per continuare a fingere di funzionare alla grande.

Non è una critica ad uno strumento per obbiettivi che non si è mai posto, è indicarne un limite concreto in un presente come il nostro.

Se la precarietà strutturale tiene saldamente in pugno i nostri stomaci e l’etica produttivistica permea le nostre società, non si può delegare la responsabilità di tracciare confini netti alla capacità personale di opporsi o di riconoscere un abuso. La sottile linea che separa il volontario dall’apprendista, lo stagista, il tirocinante o l’aiutante di bottega è lasciata volutamente incerta proprio per assicurarsi che sia solo la personale propensione al sacrificio a poterla tracciare o a decidere se è stata superata. Un contratto firmato, l’accettazione di clausole o l’accordo personale rendono una pratica forse legale, sicuramente non per forza giusta.

Nel corso di questa discussone, il WWOOFer è stato un mezzo per combattere la GDO ipersussidiata e portare avanti pratiche altrimenti meccanizzate, un esempio di lotta all’imposizione del denaro come mediatore di valore e, in generale, al lavoro salariato senza il pericolo di sostituire il lavoratore salariato, perché fatto da volontari senza esperienza o professionalità. Il WWOOFer è stato allo stesso tempo uno studente in formazione che ripaga in parte il debito lavorando, sempre non tanto da poter sostituire un bracciante. È diverso da un tirocinante o uno stagista perché ha contratto l’impegno volontariamente e senza scopo di lucro, conoscendo le condizioni. Il resto lo sistema la contrattazione privata. Si è negata l’ asimmetria dei vantaggi in favore dell’host che lo fa solo per spirito di condivisione del sapere, della terra, dei mezzi di produzione (non del prodotto, qua dobbiamo essere realisti), perché il volontario fa lavoretti creati ad hoc o, al più marginali. Se ci sono abusi o contraddizioni le risolveremo con le di recensioni negative su Google e forza d’animo.

Questa non rappresenta la totalità della realtà e, anche fosse, non sarebbero stati risolti alcuni problemi di fondo che ci hanno portato a cavillare sul WWOOFing, perché è nostro timore che se ne siano sviluppati solo gli aspetti più adattabili al mercato e quindi immediatamente profittevoli.

Se il volontario può essere usato come strumento di riequilibrio è perché sostituisce il lavoro.

Se la parte formativa è subordinata al lavoro gratuito si crea un problema di parità di accesso e di continuità con alcune pratiche (apprendistato, tirocinio, lo stesso volontariato in alcuni settori, etc.) che sono leve usare per favorire il ricatto salariale ai danni dei più esposti.

La volontarietà, la mancanza di retribuzione o strumenti di condivisione del reddito, insomma proprio le caratteristiche che rendono il volontario spendibile per un riequilibrio nell’accesso al mercato, rischiano di escludere e di contribuire alla precarizzazione del comparto, di alleviare le contraddizioni di un sistema insostenibile e anche di svalutare il lavoro agricolo.

Negare che l’host ne ricavi vantaggio (di qualunque natura) rischia di sminuire il ruolo del volontario, riducendolo a strumento funzionale, per favorire una narrazione agiografica, adatta più al marketing che allo scopo. Si corre il rischio di trasformare uno strumento di risonanza nella grancassa di una marcetta celebrativa.

Fino ad ora mi è stato detto che il WWOOFing non vuole essere la soluzione, mi chiedo se non possa esserlo proprio per le sue contraddizioni e, in questo caso, se queste possano essere superate garantendo la simmetria del rapporto e equità dei vantaggi.

Non vogliamo ingrossare le fila dell’esercito industriale, poco importa se volontario o di leva, se di riserva o attualmente in servizio. Siamo la carne da cannone in questa guerra ad oltranza. Il capitale per vivere deve continuare ad espandersi, ad accumulare, a fare profitto. Noi per vivere dobbiamo soddisfare una serie di imperativi economici e morali che ci vengono imposti e che noi stessi abbiamo interiorizzato. Il cambiamento passa necessariamente dalla volontà di cambiare questi imperativi, ogni ostacolo che ci vuole far restare servi o coloni.

Diamo con piacere spazio a Elena Lazzari, collega e amica, e alla sua voglia di condividere con noi la sua esperienza. La storia è sempre la somma della vita degli individui che la vivono o la ricordano, quindi, grazie Elena.

L’AGRICOLTURA COME SOPRAVVIVENZA O COME (NOBILE) HOBBY?

Parlo come proprietaria di una nuovissima, piccolissima, giovanissima azienda

agricola ma anche come ex WWoofer. In questo importante dibattito tra colleghi noto

una sola grande differenza. Che va oltre l’etica, oltre la morale, oltre il buonsenso.

Chi parla perchè dell’agricoltura ne fa unica fonte di sussistenza, e chi lo fa con

un’azienda agricola che è una parte delle entrate di una famiglia. Secondaria.

Senza screditare nè l’uno nè l’altro per me è evidente che ci stiamo confrontando su

due piani totalmente differenti. E’ come se Elon Musk si confrontasse con un

indigeno sulla conservazione della specie umana. Per il primo la colonizzazione di

Marte, per il secondo la tutela del suo habitat. (scusate l’esempio, è il più pertinente

che mi viene al momento).

L’opinione di entrambi può essere valida. Ma il secondo parla della sua

sopravvivenza, per il primo la sopravvivenza è un divertentissimo passatempo.

Di cosa stiamo parlando quindi esattamente?

Di come portare il pane a casa o di come è bello fare volontariato?

Chiunque abbia un’azienda agricola sa che i costi di un lavoratore dipendente

pesano molto sull’imprenditore (se così lo vogliamo chiamare oggi). Un dipendente

deve ripagarsi lo stipendio lordo E portare una percentuale di guadagno. Fa schifo

detta così? Fa schifo detta così.

Ma è la realtà capitalistica in cui viviamo.

Qual è l’alternativa ad oggi? Arrivo al punto.

1) Ti spacchi il culo. Tempo, sacrificio, soldi. Ci metti tutto tu (o familiari che sono

con te). Dalla mattina alla sera. Il tuo pensiero è rivolto H24 a come produrre

e come vendere. Non a fare le coccole agli agnelli o a fare le foto aesthetic da

mettere su Instagram. Sei preoccupato a come mettere cibo sulla tavola

TUTTI I GIORNI.

2) Il Woofing. Ecco qui che nella mente di molti si è detto EUREKA! Non ho

abbastanza soldi per pagare un dipendente, non voglio nemmeno prendere

una persona in nero e pagarla 3 euro l’ora (d’altronde ho una coscienza

sennò non farei agricoltura organico rigenerativa), allora ospito un ragazzo,

possibilmente giovane, possibilmente senza figli al seguito, possibilmente che

mi resti più di una settimana, possibilmente con tanta voglia di fare,

possibilmente… che non pretenda che gli dia un salario!! Una persona che

voglia fare una vacanza formativa.

Però non lo inserisco nelle dinamiche aziendali. Non gli insegno a pensare. Gli

mostro solo come si fa. Come faccio io, che ho molta più esperienza di te e tu

piccolo mio, hai tanto da imparare. Vieni sotto l’ala, ma poi quando la stagione

intensa è finita tornatene a casa e racconta agli altri come sei stato bene.

Con una vignetta satirica ripeto… di cosa stiamo parlando?

Il Wwoofing è bellissimo, l’ho fatto anche io e ho dei cari ricordi. Ma tutte le realtà

che ho incontrato (anche senza malizia), prendevano Wwofer perché c’era bisogno

di MANODOPERA SOTTOPAGATA. Guardiamo le cose in faccia. Se non ci fosse

bisogno di un Wwofer, se questo volontariato fosse soltanto un modo per fare

socialità e condividere qualcosa di bello, gli faremmo fare quello che noi già

facciamo, per cui non abbiamo bisogno di una mano perché ce la facciamo già

egregiamente da soli e avremmo solo il piacere dello stare insieme. Allora vi chiedo,

è questo che vi ha spinto ad iscrivervi sulla piattaforma WWOOF?

Io ero rimasta che il volontariato si facesse solo in associazioni senza scopo di lucro.

Allora la nostra agricoltura con gli Wwoofer non fa parte del nostro reddito? Ci

stiamo campando di agricoltura, o ci stiamo giocando?

Io ci campo. E lo dico chiaramente.

Il Wwofing è un progetto stupendo che deve continuare, ma che deve essere

relegato a una vacanza, un hobby, un’esperienza. Se stiamo facendo lavorare questi

ragazzi, anche se loro sono consenzienti (d’altronde anche i MEZZADRI lo erano,

quando lavoravano la terra del padrone), li stiamo sfruttando. Senza mezzi termini.

Anche se sei la persona più brava del mondo. Li stiamo sfruttando e nella nostra

società intrisa di perbenismo e disparità sociale, nemmeno ce ne rendiamo conto.

Buon lavoro.

Elena Lazzari,

proprietaria di un’azienda agricola che non conosce nessuno e che è vicino Roma

ma ha stupidamente deciso di offrire cibo sano partendo dalla sua comunità. Non

prendetemi come esempio.

RICETTE PER CONSERVARSI

Diamo il benvenuto al piromane che ha innescato questo meraviglioso incendio.

Ringraziamo Stefano Pozzetti, “l’amico veterinario” citato in Natura in formalina, che ci ha anche voluto regalare il primo spunto da cui partire.

“Fa sorridere che il pensiero meno condiviso del tuo scritto sia proprio la citazione che fai di ciò che ho scritto.

Mi sono accorto che è incompleta e, in un certo senso, pure sbagliata. Continuo a pensare alla Natura come esplorazione di possibilità contingenti (che, tra l’altro, non è una mia definizione ma di Telmo Pievani. Per cui sono accusabile di “millantato credito”!), però, allo stesso tempo, devo anche dire che la Natura è conservatrice pure lei. Infatti, se pensi al codice genetico di ciascun essere vivente (vegetale o animale), il suo obiettivo è la sua conservazione e maggiore diffusione possibile. Come diceva Richard Dawkins, il gene è egoista. Quindi esistono due tensioni opposte nella stessa Natura: conservazione e mutamento. Mutamento per meglio conservare? Conservazione per meglio mutare ed adattarsi? Forse quello che ci manda in tilt è questa sintesi che ci spiazza nella nostra esigenza di classificare e schierarci. Insomma: la Natura, anarchica e policentrica, ci frega sempre! Eppure siamo Natura pure noi… Forse, noi esseri coscienti e pensanti, dipendiamo da narrazioni e non sappiamo convivere con quelle anarchiche e policentriche. Perché abbiamo bisogno fottuto di senso e semplicità. Ma la Natura è semplice e con un senso! Non se ne esce: siamo come i numeri periodici che si avvicinano al valore superiore ma non ci arrivano mai. Sarà per questo che amo leggere Philip K. Dick, lo scrittore di fantascienza più geniale e contorto che sia mai esistito (“Blade runner” deriva da un suo racconto).

Forse dobbiamo solo accettare questo nostro essere numeri periodici, cercando quel limite superiore che non raggiungeremo mai.

Tanto per complicarmi la vita, io – innamorato di Charles Darwin – sto scoprendo la bellezza della Natura nel suo manifestarsi come storia di cooperazione più che di competizione: dal “mutuo appoggio” dell’anarchico Pëtr Kropotkin al magistrale “Microcosmo” di Lynn Margulis (una gigante della scienza) fino alle ultime ricerche sulle comunità microbiologiche, senza dimenticare David Wengrow e David Graeber (un altro anarchico!) e il loro “L’alba di tutto” con un racconto della storia dell’Umanità basato sulle sinergie e la cooperazione e fuori dai consueti canoni di storia come racconti di guerre e conquiste. Eppure so che il mio amato Charles mi direbbe: “ma guarda che siete voi che mi avete letto come un sanguinario visionario delle leggi di natura. Io volevo solo darvi qualche piccolo strumento per capire la complessità!”. Avrebbe ragione lui. Anche qui, dividere/classificare/opporre è la condanna che ci siamo autoinflitti…”

Stefano Pozzetti